遠藤ケイ

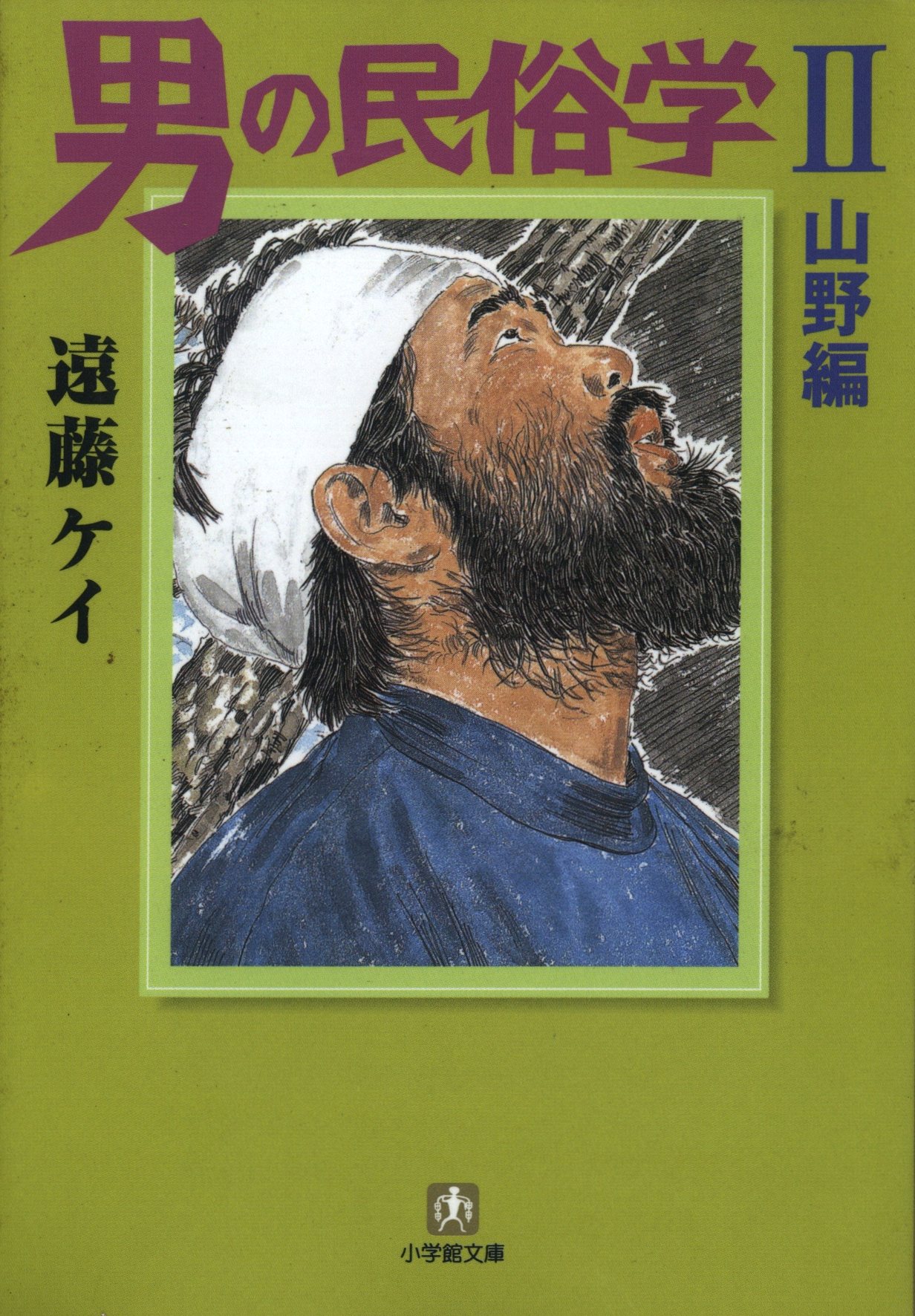

男の民俗学 II 山野編

ガイド

主に山に関わる職人を扱った続編

書誌

| author | 遠藤ケイ |

| publisher | 小学館文庫 |

| year | 2005 |

| price | 619+tax |

| isbn | 4-09-411622-2 |

履歴

| editor | 唯野 |

| 2025.8.28 | 読了 |

| 2025.9.8 | 公開 |

2冊目は山、3冊目は海・川となっている。本巻で登場するのは以下の通り。

鷹匠、マタギ、ハブ捕獲人、養蜂、杣(そま)人、木馬(きんま)師、漆掻き人、炭焼き、輓馬(ばんば)、猪(しし)撃ち、エゾ鹿撃ち、わだら猟、山スキー職人、ピッケル職人、野鍛冶、鋳物師、刀工、大甕細工人、茅葺職人、豊後土工(ぶんごどっこ)、石油採掘人、炭焼き窯職人、森林伐採師、ドンタ引き、ハツリ師、木地師、メンパ職人、杓子職人、山草採取人、自然薯掘り、岩茸採取人、蜂の子捕り、とりもち職人、馬具職人、角(つの)突き、道祖神石工(いしく)。

このような本の解説が松岡正剛なのもよい。彼のいう「分際(ぶんざい)」は、私にいわせれば飾らない意味での「分相応」「矜持」という方がしっくりくる。というのも彼らは素人ではとても真似ができないという意味で確実にプロなのだが、それが当人にとっては当たり前すぎるために威張ることがない。それどころか世の趨勢から見ると異端というより時代に取り残された立場の人が多いために、むしろ世渡り下手ともいえるのだが、そこでしか見えてこない生き方というか生き様がやはりある。そういうものが垣間見えるだけでも本書は有益である。

抄録

6-7 鷹匠

鷹匠の村、秋田県の檜山は戸数わずか一六戸の寒村である。

-/-冬には三~四メートルを超える豪雪によって、近年まで一年の約半分は陸の孤島であった。糧を得る道は炭焼きか狩りしかなかった。

山間の村では、野ウサギは冬の貴重な蛋白源であり、その毛皮は防寒材料として需要が高かった。

8

しかし、鷹匠は誰にでもやれるものではなかった。鷹をヒナから育て、訓練するには忍耐と長い経験が必要され、独り立ちするには最低一〇年は必要だとされた。-/-

9

-/-本来、鷹狩りに仕込むには、気性の荒いメスのクマタカがいいとされる。さらに、この土地に棲息するクマタカの巣から生後間もない巣子を捕まえ、育てあげるのが一番だが、クマタカは保護鳥で、環境庁の許可がおりない。

鷹匠が使うクマタカはワシタカ科に属し、日本ではイヌワシと並ぶ最強の猛禽である。

体長七〇~八〇センチ、体重二~三キロ、一五キロ四方を縄張りにし、四~五キロ先の獲物を見つける視力と、時速二〇〇キロの飛翔力を誇る。

ヤマドリやサギなどの鳥類から、野ウサギやキツネ、タヌキの小動物まで襲う空の王者である。