遠藤ケイ

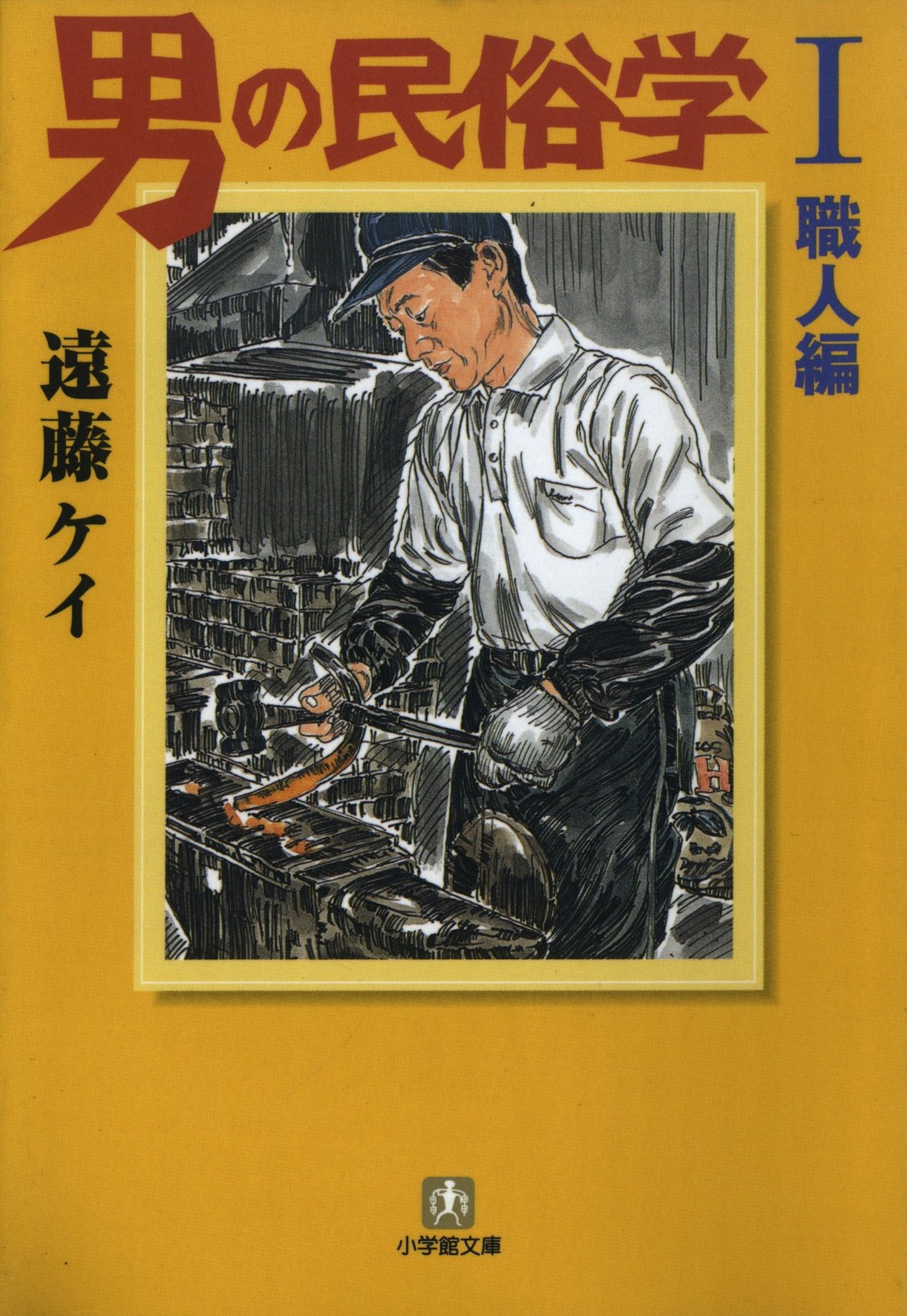

男の民俗学 I 職人編

ガイド

昭和の時代にあった頑固一徹な職人たちの姿

書誌

| author | 遠藤ケイ |

| publisher | 小学館文庫 |

| year | 2005 |

| price | 600+tax |

| isbn | 4-09-411621-4 |

履歴

| editor | 唯野 |

| 2025.7.27 | 読了 |

| 2025.7.28 | 公開 |

社会が豊かになる一方で失われたいった職人・技術というものが実はたくさんある。本来であればこういったものこそが「ものづくり」の基礎なり本質だと思うのだが、顧みられることもない無名の人々の姿を追った貴重な本となっている。

具体的には以下が取り上げられている。黒衣(くろこ)、杜氏、花火師、猿まわし、魚河岸、ゲージ屋、墨匠、墨壺職人、凧師、装蹄(そうてい)師、刺青(ほりもの)師、車人形師、出羽人形師、琵琶法師、虚無僧、焼きイモ屋、ビードロ職人、琉球ガラス職人、祭り人形師、海鼠(なまこ)壁職人、金魚屋、簀桁(すげた)職人、万年筆職人、飴職人、ベーゴマ職人、煙突掃除人、黒文字職人、人体標本職人、リヤカー職人、チンドン屋、硯彫り師、暖炉職人、琉球三弦(さんしん)師、鳥獣剥製師、軍鶏・闘鶏、闘犬、鮭木彫り。

当然ながら一朝一夕では身につけられない技術ばかりであり、だからこそ独立した職人(職業)になっているわけだが、今の時代ではそういった技術を身につける時間より早く社会の方が変化してしまっているのだろう。いうまでもなくここに取り上げられた以外にも、失われた技術は枚挙に暇がないほどあるのだろうが、そういったものは非常に気づきにくく、知らぬ間に消えているのだと痛感させられる。私も機械などで楽ができることは大いにすべきだと思うが、その一方でわずかな抵抗だとしても自分で作れるものは自分で作るというか、そういう気持ちを持ち続けたいと思う。

ちなみに、元々は雑誌連載されたものが一度書籍化され、さらにそれを全3冊で再編集したものになっている。

抄録

4

-/-その記録が、四半世紀を経たいま、すでに分析作業が必要な民俗資料になってしまっていることへの驚きを禁じえない。そういう意味でこの本は、本人の当初の思惑をすでに超えて、いまでは貴重な〝昭和〟という時代の記録になってしまっている。

5

男が、男として生きることを許された時代。といってもいいかもしれない。本物の男の性根は、自分の生き様にたいして純なほどひたむきである。不器用といっていいほど、頑固で融通がきかない。だから、ときとして合理主義、生産性偏重の社会に取り残され、切り捨てられていく。しかし、その一方でそうしたぎりぎりの尊厳を胎に据えた仕事師や職人たちによって、日本の優れた伝統の技や、ひいては日本人としての規範を成すべき精神文化が、長く守り継がれてきた。

10 黒衣

歌舞伎、能、狂言などの芝居で、舞台上の役者の陰について働く者を、後を見るという意味で、〝後見(こうけん)〟と呼ぶ。黒衣(くろご)は後見の、いわば衣装、制服で、黒衣の名の由来にもなっているが正式には「黒衣後見(くろごこうけん)」という。

芝居の世界では黒は見えないという約束事があり、黒装束に身を固めた黒衣は、観客側からは視覚の外に存在する、影の人物である。