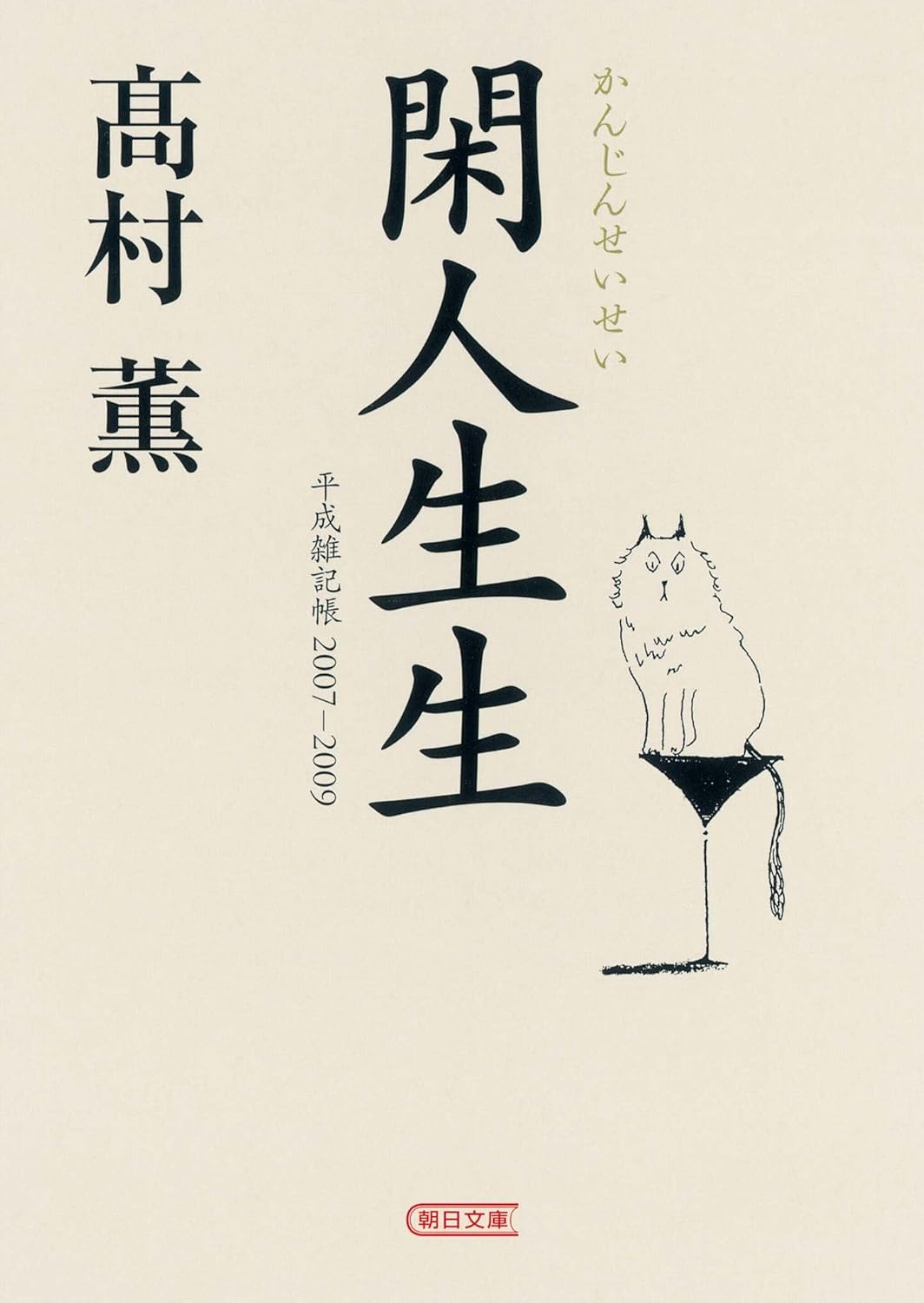

高村薫

閑人生生

平成雑記帳2007-2009

ガイド

作家的時評集とほぼ同じ

書誌

| author | 高村薫 |

| publisher | 朝日文庫 |

| year | 2010 |

| price | 660+tax |

| isbn | 978-4-02-261658-6 |

履歴

| editor | 唯野 |

| 2025.4.3 | 読了 |

| 2025.4.21 | 公開 |

『作家的時評集』とほぼ同感じの本であるが、そのまま素通りできない意見が多い点でも同じである。ネット社会の進展が逆に個人の分断を招いている指摘などは全くその通りだと思うし、傾聴に値する。例えば以下の通りである。

-/-ほんとうは少しずつつながっているかもしれない物事を、こうして共通点のないバラバラの情報がただ並んでいるだけの状況に置き、関連を失わせてすべてを等価にすれば、無用な比較や、優劣の判断を強いられることもない。合理性を生きる私たちは、目的の事柄以外の事柄にわずらわされることを、嫌うのである。

こうして私たちは、自分の好みと都合を基準に小さな生活のまとまりをつくり、生きている。いったん外へ目を向けると、自分がどんな時代に生きているのか分からなくなるので、ますます自分を全体から切り離すすべを磨く。本来、物事はほかの物事と参照され、全体と参照されて初めて意味をもつようになる。バラバラの個別の物事は、そのままでは世界のなかに居場所をもたないということであるが、ひょっとしたら私たちは、この不安定きわまりない時代と世界を見ないよう、あえて情報を断片にしているのだろうか ? 世界を眺めても危険ばかりだし、まともに考え始めたら生きてゆけない気分になるから ? (p.177-178)

こうした言葉の風景の底にあるのは、総じて公私の区別の無さであり、公共の精神の欠如だと思うが、その根は深い。根拠を欠いた感情論や、直感や気分の延長でしかない私見への抵抗感の無さは、むしろ、広く私たちの言語感覚を覆っている今日的な現象であると思う。なぜなら、言葉はそれを聞く側の言語感覚と共振して成立するものだからである。ただの思いつきの言葉が明快に聞こえ、感情にまかせた放言が痛快に聞こえるとしたら、そう聞いているのは私たちをおいてほかにない。論理の欠如や浅さ、あるいは誤りに気づかないまま、発言者と同じ次元で、私たちも思考しているということである。

この世の物事をすっきり言い当てる言葉、断定する言葉。切り捨てる言葉。善悪を語る言葉。私たちの理性はいま、そんな言葉をどれだけ慎重に退けられるかを問われている。(p.203-204)

抄録

15

それ(強行採決:唯野注)を十数回も連発するというのは、手間のかかる法案の審議など、初めからかたちばかりということだろう。政治もここまできたというより、少し恐怖も覚えた。

21

このことは、人の記憶がたぶんにつくられたものであることの証であるが、つくられたものと分かっていても、身体の一部であり続けるような記憶があることの証でもある。またそれは、戦争や災害といった身体の経験が、身体でしか記憶できないということの証でもあろう。-/-

22

人間の脳は、基本的に身体の経験にない事柄を想像することができないと言われる。-/-

してみれば、進歩のためにはどこかで身体を超えてゆく必要がある一方、恐怖や悲惨といった身体の記憶を脱したとたん、大量破壊兵器が生まれるということになろうか。しかしそれでは、人はどのくらい戦争を記憶し続けるべきなのだろうか。